La glándula hipófisis

Glándula hipófisis

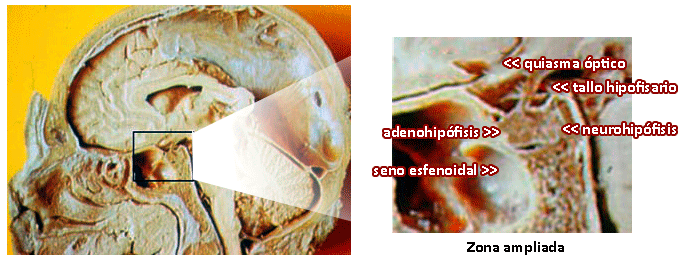

La glándula hipófisis o glándula pituitaria es una pequeña estructura ubicada en la base del cráneo, sobre una depresión del hueso esfenoides llamada silla turca.

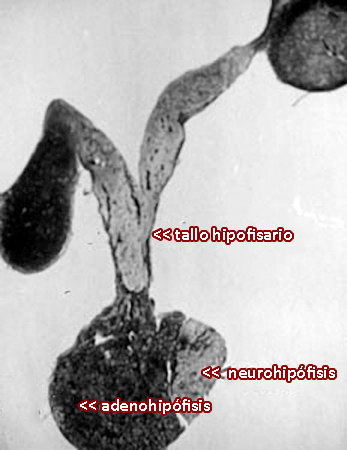

Está unida al hipotálamo, verdadero centro rector de la actividad hormonal del organismo, por medio del tallo hipofisario.

A través de él le llegan todas las señales que regulan su función.

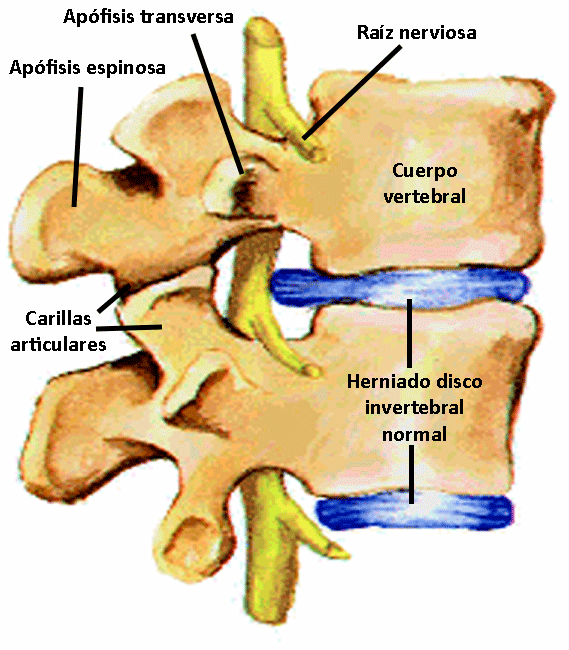

Anatomía de la glándula hipófisis

Anatómicamente se divide en tres porciones: la hipófisis anterior o adenohipófisis, la pars intermedia y la hipófisis posterior o neurohipófisis.

Las hormonas que secreta la adenohipófisis son:

- Hormona estimulante de la tiroides (TSH): Regula la función de la glándula tiroides.

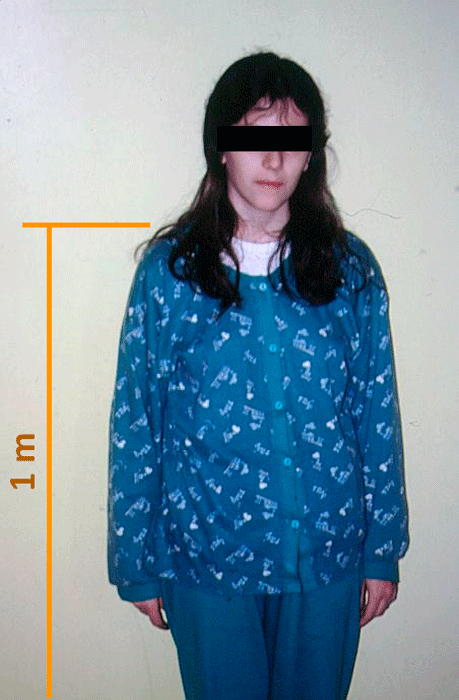

- Hormona de crecimiento (GH): Estimula el crecimiento tisular y óseo.

- Prolactina (PRL): Interviene en el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche e, indirectamente, en la continuidad de los ciclos menstruales.

- Hormona adrenocorticotropa (ACTH): Estimula a la glándula suprarrenal para secretar cortisol, hormona que interviene en la regulación de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Es una de las hormonas que se liberan ante situaciones de stress.

- Hormona foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH): Sus nombres derivan de la acción que producen en el ovario. Intervienen en la producción de esteroides sexuales actuando en los ovarios y los testículos. En las mujeres provocan la ovulación y mantienen el cuerpo lúteo para que sintetice progesterona. En los hombres estimulan la producción de testosterona por las células de Leydig testiculares e intervienen en la espermatogénesis.

La pars intermedia secreta la hormona melanocitoestimulante y otras moléculas de función incierta.

Por su parte, la neurohipófisis secreta las hormonas:

- Antidiurética (ADH) que regula la pérdida de agua a nivel renal.

- Oxitocina. Estimula la contracción del útero durante el trabajo de parto y la secreción de leche por las mamas.

Las enfermedades de la glándula hipofisaria se manifiestan por aumento o disminución de la producción de hormonas, condicionando distintos cuadros neuroendócrinos.

Hemicráneo. El rectángulo indica donde se halla la silla turca y la glándula hipófisis.

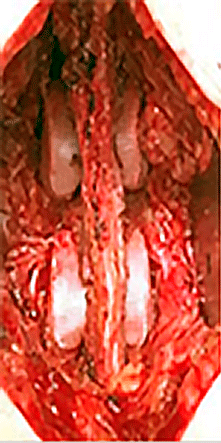

Imagen histológica de la glándula

Director